|

|

|

|

Адрес редакции:

191186, Санкт-Петербург,

ул.Миллионная, д. 5,

СЗТУ, кафедра ВМКСиС. |

|

|

|

| ПУБЛИКАЦИИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ |

|

|

|

| Не зная броду, не лезь в объятия к сумасброду* |

|

Автор: Сидоров А.И., к.э.н.

"Зри в корень"

Козьма Прутков

О вступлении РФ в ВТО

Реализация заявленной темы требует предварительного освещения ряда вопросов (характера общественно-политического развития мира и экономических отношений в мировом сообществе с акцентом на характерные особенности конкуренции национальных экономик). Кратко охарактеризуем их, так как вне их рассмотрения особенности вступления РФ в ВТО будут неполными.

Развитие мирового сообщества последнего времени не оставляет сомнений, что международная обстановка далеко не идеальна. Крушение Советского Союза - крупнейшая геополитическая катастрофа века осложнило ситуацию в мире, равно как и положение России. Предельно четко охарактеризовал положение министр обороны РФ С.Б. Иванов на отчетном собрании Академии военных наук 18.01.2003 г. "Давайте признаем откровенно - против России война уже идет, и идет не один год. Эту войну нам никто не объявлял. Нет ни одного конкретного государства, которое находится в состоянии войны с Россией. Но есть люди, организации во многих странах, которые участвуют в проведении враждебных действий против Российской Федерации".

В период подготовки и проведения празднования 60-летия Победы в ВОВ России буквально объявлена дипломатическая война. Пошедшие в разнос прибалты требуют территориальных уступок и сотни миллиардов долларов компенсации за "оккупацию" и покаяние за "советское прошлое". В этом плане характерен ответ В.В. Путина: территориальные претензии "чушь". Полезно и вспомнить историю Российской Империи за 1721 по 1920 гг., а также и о том, что свобода республикам СССР досталась практически "на халяву", без всякого подведения балансов. А между тем Россия всегда была донором по отношению к братским республикам. В момент распада эти вливания оценивались в 18 млрд. долл. в год, или в 22,5% ВВП. Свыше 10 лет без всяких политических выгод государство субсидирует соседей природным газом, электроэнергией, нефтью по льготным ценам. Взамен черная неблагодарность. А где же политический коммерческий расчет? ("АиФ"№20, 2005 г., с.6-7).

Апрельское послание Президента Федеральному Собранию дало значимый, обстоятельный ответ на все внешнеполитические проблемы и пути их решения: диверсификация российской внешней политики, усиление многосторонних связей России с европейскими государствами, КНР, Ираном, Индией, Турцией, странами Латинской Америки. В неразрывной связи с отмеченным актуализируются и геополитические и геоэкономические проблемы России.

К числу первых относятся: физическая география, численность населения, стратегические возможности, технологический потенциал, состояние общества (политическая и социальная интеграция) и др. Их порядок, иерархия неизменно меняются, не теряя своей значимости, особенно с формированием теории геопространства, увязанной с проблемами районирования и ее дальнейшей модернизации (в части сокращения непомерно большого числа субъектов), которая подтвердит успешность деятельности укрупненных субъектов, упорядочит их показатели и увеличит мощь государства вцелом.

Геоэкономические факторы за последние 20 лет существенно деформировалась, что существенно подорвало геополитический потенциал страны (это прежде всего подчинение экономики автономной концепции рынка в ущерб национальным интересам). Между тем государство осуществляет 3 основные экономические функции: а) регулирующую; б) предпринимательскую; в) защитную. Они реализуются с учетом характера страны: а) типа экономической системы; б) цели ее развития; в) экономического потенциала (национального богатства, системы отношений собственности и т.п.); г) степени развития рыночных отношений и уровня развития регионов (включая уровень межрегиональных связей - кооперации); д) места страны в системе международного разделения труда. Экономическая политика государства должна обеспечивать экономическое равновесие страны в единстве внутренних и внешних составляющих. Это достижимо гармонией следующих элементов-индикаторов: 1) стабильность валюты и индекса цен; 2) степень уровня безработицы; 3) вклад внешнеэкономического фактора в рост ВВП; 4) рост реального ВВП. Очевидно развитие экономики не обеспечивается адекватной системой управления.

Национальное богатство России сегодня на основе первичных факторов производства обеспечивается следующим образом: 75% дает рента (ресурсы), 20% дает капитал, 5% дает труд. А бюджет страны собирается на основе следующих пропорций: рента (ресурсы) дает 13% налоговых поступлений, капитал дает 17% налоговых поступлений, а труд дает 70% налоговых поступлений. Следовательно, 62% национального богатства, даваемого рентой, вывозятся из страны. По данным РАН, объем природной ренты в России достигает 50 млрд. долл. ежегодно. Эти деньги просто вывозятся из России. Ежегодный только нелегальный отток капиталов из России, по мнению специалистов, составляет не менее 25 млрд. долл.. А износ оборудования в нефтяной отрасли достигает уже 80%. Фактически работа идет на тех фондах, что достались даром от отцов ("Нефтегазовая вертикаль", №3, 2005, с.44).

Известно, что с января 2002 года в Женеве ведется работа по подготовке доклада о присоединении России к ВТО (в рабочей группе представители 60 стран). Для оценки последствий вступления страны в ВТО необходим тщательный анализ условий, на которых произойдет это вступление, имеющиеся объекты экономического обмена, резервы научно-технологического роста, а также резервы расширения геополитического влияния РФ. Определим содержание последнего пункта. При всех издержках процесса за последнее время Россия располагает широким спектром возможностей своего геополитического влияния.

Вот лишь некоторые принципиальные примеры. 1) в постсоветском пространстве (ближнее зарубежье) в наличии серьезные экономические рычаги влияния; 2)в числе значимых ресурсов мы имеем: ядерное оружие, поставки оружия, экспорт сырья и различной продукции ("Росвооружение", "Газпром", "РАО ЭС", "Лукойл" и др.), активизация связей с традиционными союзниками (Сербия, Ангола, Египет, Сирия, Ирак, Ливия и др. страны); 3) усиление интеграционных связей с Европой в рамках западного мира усилит роль России в этом регионе; 4) восстановление гармонии отношений во внешней политике со всеми регионами мира (ликвидация дисбаланса в ориентации на отдельные части света) кардинально изменит геополитический потенциал России (Юго-Восточная Азия, Тихоокеанский регион, Китай, Индия, Пакистан, Иран); 5)важным фактором в этом процессе консолидации геополитических возможностей являются транзитные возможности России (посредник между европейскими и азиатскими государствами); 6)прогнозируется в перспективе и более тесная координация усилий в совершенствовании миропорядка между Россией, Китаем, Индией и Ираном; 7) завершающий элемент в повышении геополитического статуса России в предверии вступления в ВТО - уровень и качество управленческих решений в этой области, что подчеркнул президент РФ в своем послании.

Игнорирование требований экономических законов, естественно, привело к несоответствию структуры государственных органов этим задачам. Правительство РФ по эффективности работы своих органов занимает 124 место из правительств 161 страны; по качеству государственного регулирования - 158 месте из 168 стран; по показателю открытости и гласности госорганов Россия заняла 102 место и- 180 возможных. Оказывается, в России финансируется не функции, а органы власти, т.е. платят не за работу, а за занимаемое место.

Этот вывод подтверждает и динамика структуры органов управления за период с 1953 по 2004 гг. Так, в 1953 г. было в правительстве (министерств, комитетов, служб, агентств и т.д.) - 61 структурная единица; в 1999 г. (правительство Е.Гайдара) - 69; в 2004 г. (правительство М. Фрадкова) - 73. ("Мера за меру". 2004 г. - №14 (152). Оказывается, качество управления не зависело от количества министерств. Причина в том, что кадры не владели (по отдельным периодам) методами эффективного управления. Последнее состоит из ряда функций: 1) распознавание факторов среды, действующих на систему (внутренних и внешних) в том числе и на будущее; 2) целеполагание или обоснование и формирование целей (концепция управления) с решением задачи по устойчивости управления; 3) организация управляющей структуры; 4) контроль деятельности структуры в процессе управления; 5) поддержание работоспособности структуры или ее ликвидация (в случае ненадобности).

Естественным следствием перечисленных факторов является процесс симбиоза - слияния хозяйственной и бюрократической элиты - т.е. возникновение бюрократической системы хозяйствования со всеми негативными последствиями для экономики, включая коррупцию и "теневую экономику". (А. Потемкин "Элитная экономика". М.: "ПоРог" , 2004. - с.7).

Краткие заметки о геополитической ситуации вокруг России накануне вступления в ВТО делают анализ эволюции экономической политики еще более острой.

ХХХ

Вопросы регулирования торговой политики, экономического развития, занятости, капиталовложений после 2-ой мировой войны стали предметом обсуждения ведущих стран мира. Одно из структурных подразделений международной торговой организации (МТО) стало самостоятельным многосторонним соглашением по правилам поведения во взаимных отношениях стран - членов данного соглашения. Это было ГАТТ - Международное Генеральное соглашение о тарифах и торговле; подписано в 1947 г. 23 странами мира. К 1970 г. к ним присоединились еще 70 стран. Советский Союз не был членом ГАТТ, т.к. по отношению к социалистическим странам проводилась четкая дискриминационная политика.

Исполнительный орган (секретариат) разместился в Швейцарии (г. Женева). Члены соглашения должны были соблюдать ряд существенных правил (снятие ограничений по размерам импорта - с учетом состояния платежного баланса, обоюдное снижение пошлин и тарифов, ограничение в новых преференциях, равенство отечественных и импортных товаров перед внутренними налогами и сборами, обоюдность по торгово-политическим уступкам, решение спорных вопросов на основе консультаций). Практика многосторонних торговых переговоров привела к резкому снижению импортных таможенных тарифов развитых стран с 40-50% (до соглашения) до, примерно, 5% в настоящее время.

Процесс привел к необходимости совершенствования организации управления указанным инструментом. Решением "Уругвайского раунда" консультаций (1986 - 1994 гг.). ГАТТ преобразовывается в другую структуру - Всемирную торговую организацию (ВТО). Последняя с 1995 г. стала единственной организацией, регулирующей глобальные правила этой деятельности. Особый акцент - на достижение предсказуемости (прогнозирования) режима свободной торговли и корректное решение споров. Бурное развитие мировой торговли охватило все континенты (к 2005 г. число организаций составило 146 стран и ряд стран - наблюдателей, а также более 60 наблюдателей из международных организаций - МВФ, Всемирный Банк, Европейский банк реконструкции и развития).

Решение вопроса: "быть или не быть"; вступать России в ВТО или нет требует ряда пояснений. Очевидно одно: вступление в ВТО требует от страны тщательной и длительной подготовки, имея ввиду соблюдение ряда существенных условий: снижение или отмена импортного тарифа на ряд товаров; соблюдение норм ВТО при дотировании АПК; отказ от экспортных пошлин; допуск иностранных компаний на внутренний рынок услуг и к конкурсам на проведение государственных закупок. Важное условие присоединения - приведение национального законодательства и практики регулирования внешнеэкономической деятельности в соответствии с положениями пакета соглашений Уругвайского раунда.

Решения о вступлении принимают все участники соглашения на основе консенсуса и с ратификацией парламентом. Участники не голосуют, а договариваются между собой (допускается и голосование). Любой член ВТО может заблокировать вступление России в эту организацию. В настоящее время продолжает функционировать созданная ранее рабочая группа из 67 стран мира по присоединению России к ВТО, включая всех основных торговых партнеров. Идет процесс детального рассмотрения на многостороннем уровне экономического механизма и торгово-политического режима России на предмет их соответствия нормам и правилам ВТО. У России трудная задача - согласовать свои условия вступления в ВТО с каждым ее членом и подписать итоговые протоколы. А каждый член при этом стремится ничего не потерять от вступления России и получить определенные выгоды. В этом процессе немаловажно и другое.

Как известно, стратегию развития мирового сообщества и специализацию государств диктует транснациональный капитал; определяет основной профиль деятельности международных организаций, государств и блоков.

Транснациональный капитал создал и международное правительство в лице известной "семерки", которая решает вопросы международного разделения труда. В семерку входят индустриально развитые страны с миллиардным населением, за собой они оставляют развитие наукоемких производств, новых высоких технологий, за Китаем - производство товаров народного потребления, а за третьим миром (развивающиеся страны), включая и Россию - производство сырья.

Налицо весьма сложная процедура оформления членства России в ВТО. Нелишне заметить: "лучший премьер всех времен и народов" В.С. Черномырдин ставил задачу вступления в ВТО к концу 1998 г. Но и спустя семь лет вопрос не решен, т.е. он не созрел, и в этом можно видеть добрый знак. Условия вступления в ВТО требуют тщательного макро- мезо-микроэкономического анализа всего экспортного "хозяйства" России.

Во весь рост актуализируется вопрос конкурентоспособности национальной экономики на основе поддержки экспорта, ставшим наиболее динамичным направлением современной экономической политики на Западе.

В условиях глобализации сформировался очевидный стереотип: на мировом рынке стратегические преимущества обеспечивает единство усилий власти и бизнеса. Это может решить только единый координирующий орган со своей структурой и функциями, определяемыми спецификой объекта деятельности (собственный аппарат и самостоятельный бюджет). Среди функций отметим, на наш взгляд, наиболее значимые: расширение финансирования указанных структур для обеспечения общенационального охвата и операций на глобальном рынке; специальные программы для начинающих экспортеров и малого бизнеса (выведение клиентов на мировой рынок, т.е. помощь на всех этапах экспортной деятельности); более агрессивные меры по продвижению национального экспорта, включая лоббирование интересов отечественных экспортеров по официально-дипломатическим каналам (прежде всего это касается участия в официальных тендерах за рубежом).

В свое время в "революционном порыве" масса торгпредств была ликвидирована. (В Дании работает более 100 представительств за рубежом); информационная, аналитическая и прогнозная, работа по экспортной деятельности, включая ежегодную разработку Национальной экспортной стратегии (по опыту США) для российского правительства; методическое обеспечение и координация работы органов власти субъектов РФ по поддержки экспорта. Содействие работе отраслевых объединений производителей и экспортеров, осуществление совместных мероприятий с организациями деловых кругов; участие в работе межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и другие функции.

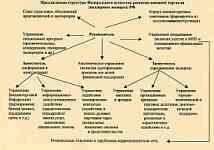

Решение этих задач может быть поручено Федеральному агентству развития внешней торговли (поддержки экспорта), которое ликвидирует вакуум в управлении этой работой, образовавшийся в результате непрерывной реорганизации управления экономикой ликвидации восстановления департамента поддержки промышленного экспорта (2000 - 2002 гг.?!) в составе нового департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности и таможенного дела в составе Минэкономразвития, который тяготеет к Госплану СССР, но со значительно низшим к.п.д. Этот орган должен быть независимым, подчиненным председателю правительства РФ, он будет лучше координировать усилия госструктур по профилю работы, нейтрализует имеющееся тенденциозное лоббирование узкогрупповых интересов и снизит коррупцию в этой области (см. схему).  Региональные отделения и зарубежная корреспондентская сеть (Источник: А.Н. Спартак. России необходимо агентство развития внешней торговли (поддержки экспорта). Внешнеэконмический бюллетень. №3, 2005., с. 38). Региональные отделения и зарубежная корреспондентская сеть (Источник: А.Н. Спартак. России необходимо агентство развития внешней торговли (поддержки экспорта). Внешнеэконмический бюллетень. №3, 2005., с. 38).

Следует отметить появление весьма немаловажного явления в торговой практике. Защита собственных рынков от иностранных товаров стала осуществляться, кроме тарифных соглашений еще нетарифными ограничителями (системой административных мер). За период "токийского раунда" переговоров (1973-1979 гг.), кроме расширения прав органов ГАТТ, откорректированы правила таможенной оценки товаров, лицензирования импорта, введены антидемпинговые и компенсационные пошлины. Налицо противоречивый процесс. Четкая либерализация международной торговли сопровождается значительным расширением форм и методов нетарифных торговых ограничений. Количество их достигло 50. Они активно используются США и другими членами "семерки". В настоящее время под нетарифные меры регулирования подпадало 19,1% товаров, импортируемых ЕС, 16,8% - в США, 10,7% - Японией. Будучи менее открытыми, чем таможенные пошлины, нетаможенные барьеры дают больше возможностей для произвольных действий правительств, создания неопределенностей во внешнеторговой сфере (по существу - усиления протекционизма или ослабления иностранной конкуренции). Произошло превращение средства защиты национального производителя от недобросовестной конкуренции в барьер развитию международной торговли. В этом ряду усиливается роль антидемпинговой практики. Расследования по антидемпинговым процедурам оказалось весьма эффективным средством борьбы с импортом: сокращение объемов достигает в среднем 15-20%. Так, за период 1995 - 2002 гг. 34% расследований в США закончились без введения антидемпинговых мер, в 80% случаев не удалось доказать (обосновать) ущерб от демпинга, а в 6,6% наличие демпинга было доказано. Антидемпинговая пошлина краткосрочного действия, но обычно практикуется более длительное действие. 90% всех антидемпинговых пошлин в мире вводится в среднем на пять лет; в США они действуют девять лет (пошлина по домкратам из Канады в США не отменилась более 33 лет; пошлина на хлоропреловый каучук из Японии действует свыше 20 лет). Особенно активно антидемпинговые процедуры применяются в черный металлургии - 68% антидемпинговых мер; химия - 10,4%, пластмассы - 3,1%; машины и оборудование-3,6%. Таким образом антидемпинговый процесс на основе национальных правовых процедур направлен на защиту американских производителей от ущерба, который они могут понести от продажи импортных товаров по ценам ниже "приемлемого" уровня.

Против России на внешних рынках применяется более 120 дискриминационных мер различного характера от прямых запретов импорта нашей продукции до скрытых провокаций.

Количество конфликтов по поводу нашего экспорта стали в США в 2001 г. и обвинения России в демпинговых ценах причинило ущерб экономике св. 1,2 млрд. долл. США. Европа по количеству судебных исков против наших экспортеров следует в том же направлении. Безусловно, предлагаемая структура Федерального агентства найдет способы для устранения указанных угроз.

Конкурентоспособность является категорией особой значимости в силу многофакторности, сложности структуры, динамичности явлений - процессов (М.И. Гельвановский. Конкурентоспособность национальной экономики: проблемы стратистического сопровождения. "Вопросы статистики, №7, 2004, с.4).

Можно говорить о нескольких уровнях конкурентоспособности: 1) товаров страны (микро-); 2) предприятий, фирм национального размещения (мезо-); 3) эффективность функционирования всей совокупности государственных и общественных институтов, обеспечивающих согласованность работы всех элементов, частей хозяйственного механизма страны, его взаимодействия с механизмами других стран - обеспечение положительной экономической динамики и социальной стабильности (макро-); 4) субъектом конкурентной борьбы выступают объединения - хозяйственный комплексы нескольких стран - Евросоюз, НАФТА, АСЕАН - гипер-макроуровень или своего рода макроуровень второго порядка. В последние годы выявились различные подходы к определению понятия конкурентоспособности.

Так, ОЭСР трактует конкурентоспособность национальной экономики как "нечто большее, чем конкурентоспособность ее фирм, так как их успешная или неуспешная стратегия зависит не только от их собственных усилий, но и от структурных характеристик национальной экономики"; отсюда формируется новый термин "структурная конкурентоспособность страны". А главные опоры конкурентоспособности: технология, инновационная система, общая институциональная и социальная среда.

В США в 1985 г. определена конкурентоспособность как "степень, в которой страна может при свободных и рыночных условиях производить товары и услуги, отвечающие требованиям мирового рынка, одновременно поддерживая и увеличивая доходы населения. Производительность, с которой страна использует людские и капитальные ресурсы, играет центральную роль в определении конкурентоспособности". Со спорной точкой зрения выступает экономист М. Портер (США). Основой конкуренции на международном рынке он считает действия фирм, а не стран, в лучшем случае определенные отрасли или их сегменты. (М. Портер: Международная конкуренция. - 1993 г. с. 33; "Конкуренция". - М., 200 г., с.54-55). М. Портер вводит понятие фирм "национального базирования" - подчеркивается транснациональных характер конкурентов, т.е. национальная экономика - элемент глобальной экономики, специализирующаяся на какой-то отрасли в глобальном разделении труда.

Очевидно, важнейшими факторами конкурентоспособности в мировой торговле являются факторы стратегического характера: уникальная огромная территория, богатейшие природные и сырьевые ресурсы, огромный научный, культурно-духовный потенциал. Поэтому уникальная конкурентная стратегия - абсолютная необходимость для России.

Высокую конкурентоспособность Советский Союз продемонстрировал в процессе соревнования с Западом, ведущими державами мира (глобальная экономика, военно-политический потенциал, освоение космоса, ядерная энергетика, достаточно прочная система гарантий социального обеспечения и т.д.).

В практической реализации конкурентоспособность основывается на особенностях этапов производства и сбытовой деятельности компании (единство фаз НИОК, производства, сбыт сопрягается с различными видами конкуренции - неценовой - новизна, издержки, потребительные свойства, формы и методы сбыта; ценовой - дешевые человеческие ресурсы в разных регионах, гибкие скидки с прейскурантов цен).

Повышение конкурентоспособности продукции основывается на: 1) выпуске продукции по изученному спросу на мировом рынке; 2) удовлетворение конкретного заказа по требованию заказчика; 3) международной кооперации для повышения технического уровня и качества исполнения; 4) продаже научно-технических достижений и продукции интеллектуального труда.

Технологическая парадигма Дж. Доси (специалист по технологическим изменениям) означает "схему" решения отобранных технико-экономических задач (основанных на высоко селективных принципах, выводимых из естественных наук), совместно со специфическими правилами, нацеленными на получение (приобретение) новых знаний и механизмов, препятствующих их распространению среди конкурентов. Это позволяет определить инновационную деятельность как строго избирательную и законченную, завершающуюся синтезом - кумуляцией способов решения поставленных задач. Иными словами это означает формирование технологической траектории как выбор оптимального технико-экономического соотношения на основе своих методов исследований, имеющихся знаний. В свою очередь, это является основой для формирования НИР и ОКР, их реализации - успешном внедрении в производственные конкурентоспособные объекты.

Это подтверждает продукция ВПК, в том числе на рынке стрелкового оружия, которое по-прежнему остается самым лучшим в мире. Ежегодный объем поставок российской военной техники и вооружений - около 5 млрд. долл. - второе место после США. Весьма высокий показатель. Например, автомат "Калашников" французская газета "Либеральсон" назвала одним из главнейших изобретений XX века. Михаил Калашников считает, что отечественную школу отличает от многих зарубежных прежде всего фундаментальность конструкторских идей. Отсюда и большой запас прочности и жизнеспособности лучших образцов легкого вооружения. В российском оружии покупателей привлекает прежде всего соотношение "цена-качество". Проблема цивилизованной торговли весьма остра: на мировом рынке работает около 35 фирм, торгующих "калашниковыми" (просроченные лицензии, подделки низкого качества). Подобное пиратство это ущерб "Ижмашу" и подрыв деловой репутации производителя. "Рособоронэкспорту" нужна помощь российских властей. ("Труд". - №90 (24772) 21 мая, 2005 г.).

Машиностроение - комплекс отраслей промышленности, изготавливающих средства производства и транспорта, предметы потребления и оборонную продукцию. Прогноз выпуска продукции к 2010 году увеличивается в 2 раза, а доля в общепромышленном производстве возрастает до 23-24% (Германия - 53,6%, Япония - 51,5%, Канада - 40,5%, Китай - 35,25). Очевидно прогноз развития отрасли нуждается в корректировке для обеспечения обновления оборудования каждые 7 - 10 лет и повышения технического уровня и промышленности до приемлемого уровня. В целом же потенциал машиностроения прогрессирует и вполне может быть достойным конкурентом на мировом рынке.

Как заявил Президент В.В. Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию Российской Федерации: "ВТО…не абсолютное зло и не абсолютное добро. И не награда за хорошее поведение. ВТО - это инструмент. Тот, кто умеет им пользоваться, становится сильнее. Кто не умеет или не хочет пользоваться, не хочет учиться, кто предпочитает сидеть за частоколом протекционистских квот, пошлин, - обречен… Членство в ВТО должно стать инструментом защиты национальных интересов России на мировых рынках". ("Российская газета", №71 от 10.04.2002 г.).

Итак, выиграем ли мы от вступления в ВТО? Очевиден ответ: качество переговорного процесса определит эффект и издержки пребывания страны в системе организованной мировой торговли. Переговоры в целом идут в приемлемом русле для России. Принципиальна позиция делегации на переговорах по спорным вопросам: повышения уровня внутренних цен на газ до экспортных быть не может; доступ прямых филиалов иностранных банков и страховых компаний исключен; государственная поддержка сельхозпроизводителя нами зафиксирована на уровне 10 млрд. долл. США и должна быть удовлетворена, имея ввиду недофинансирование АПК России по сравнению с США и ЕС в 10-15 раз; однако имеются и комические требования: Австралия желала бы получить доступ к природным ресурсам России (?!). ("Труд", №103 (3772) от 18 мая 2005 г.).

Очевидно, переговорный процесс идет на основе не тупиковых торговых споров, а по взаимовыгодным моделям, расширяющим поле совместного использования экономических преимуществ кооперирования и интеграции разных стран.

|

|

|

|

|