|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Энциклопедический Фонд |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Контакты:

Факс: (812) 700-99-31

E-mail: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Образование солнечной планетарной системы |

Прежде, чем приступить к изложению свого видения на образование планет в околосолнечном пространстве, автор счёл необходимым ознакомить читателей этой публикации о своём видении на образования материального мира. В основе понимания излагаемого представления лежит работа, опубликованная в разделе «Научные версии», под названием: «Основы гипотезы дискретного пространства».

1. Образование материального мира

Образование солнечной планетной системы, есть результат эволюционного развития материальной Вселенной. Сама же материальная Вселенная, есть также результат образования и эволюционного развития материальной сущности. По-видимому, нельзя исключать эволюцию из основ построения и развития материального мира. Какие бы мнения не выражались по отношению к эволюции, она, с точки зрения материалистических взглядов, не может не являться закономерной основой любого развития в материальном мире, будь то живая или неживая природа. Важно понимать, что лежит в основе эволюционного фактора развития.

Поскольку макромир представляет собой структурное нарастание материальных совокупностей, в основе которых лежат структуры микромира, то сомневаться в том, что эволюционное развитие материального мира может быть поставлено под сомнение, по меньшей мере, некорректно. Можно ли в данном аспекте утверждать, что Вселенная образовалась внезапно, как это следует из Библии. Причём это также следует отнести не только к природе в целом, но и к биологическим образованиям, в частности. Ведь живые организмы – это неотъемлемые производные природы, построенные из тех же микрочастиц, что и неживая природа, это проявление природных закономерностей.

Существует мнение, что материя не образовывалась в какой-то момент, а существовала всегда. Такой вывод возможен только в том случае, когда отсутствует иное понимание происхождения материи. Утверждение о том, что материя существовала всегда, ограничивает, а может быть и полностью отвергает представление об эволюционном развитии в природе. Но можно ли принять такое, не противоречит ли всё это тому, что нам известно о природе материального мира?

Если представляется, что материя – это дискретная сущность, то тогда даже самая малая элементарная материальная частица является также совокупным образованием. Отсюда следует, что самая малая материальная частица возникла в результате объединения неких других первичных сущностей в единое образование. Если принять такое суждение, то вопрос о бесконечной делимости материальной частицы на более мелкие материальные частицы становится абсурдным. Образование же первичных материальных сущностей должно было произойти в определённый момент эволюционного развития. И, конечно, нельзя понимать «определённый момент», как абсолютное начало, а следует понимать, как один из этапов бесконечно повторяющегося эволюционного процесса. Естественно, возникает необходимость понять, как и из чего могла образоваться материя и как образовалась из материи материальная Вселенная.

Другой вопрос, который должен найти понимание в связи с существованием материи – это понимание конечна или бесконечна материя в природе. Такое понимание является основой для представления структуры материального мира. Если принять, что материя существовала всегда и если считать, что масса дискретной материи единой Вселенной бесконечна и её объединяет гравитационная сущность, то это неотвратимо должно было бы привести к гравитационному коллапсу. В результате гравитационного коллапса в бесконечном пространстве должны были образоваться закономерно расположенные относительно друг друга концентрации материи, которые явились дискретным образованием материального мира на определённом структурном уровне. Назовём эти концентрации материи полюсами-Вселенными. Отсюда, приходим к выводу, что в таком понимании бесконечность материальной Вселенной представляется, как бесконечное множество материальных полюсов-Вселенных. В таком представлении за пределами множества материальных полюсов-Вселенных должен находиться бесконечный нематериальный мир, или, точнее, материальный мир находится в среде нематериального мира, сохраняя с ним физическую непрерывность.

Представленное рассуждение основано на том, что материя существовала всегда. Если принять, что материя имеет начало образования, то посмотрим, как это могло произойти и что означает временное начало.

Если исходить из того, что материальный мир образовался в какой-то момент, то до образования материального мира должен был существовать нематериальный мир, то есть естественно предположить, что местом и причиной образования материального мира может быть только нематериальный мир. В этом смысле следует предположить, что если нематериальный мир – это нечто, то он должен представляться структурным дискретным образованием. И, конечно, нематериальный мир должен представлять собой континуум. Но, чтобы быть континуумом, он должен нести в себе гравитацию. Наличие гравитации в нематериальном континууме (нематериальном пространстве) должно было, на определённом этапе эволюционного развития, привести к гравитационному коллапсу. Гравитационный коллапс должен был явить своим следствием закономерное появление сгущений структурного образования нематериальной сущности (нематериального пространства). Эти сгущения должны были закономерно располагаться относительно друг друга. Концентрация структурных дискретных нематериальных сущностей в ограниченных объёмах должна была привести к образованию новой сущности – материальной пространственной совокупности, связанной естественной непрерывностью со структурой нематериальной сущности, что являлось следствием непрерывности гравитационной сущности. Если принять такое предположение, то тогда под материальной пространственной сущностью следует понимать гравитационное сгущение (уплотнение) нематериальной сущности. Нарастание же концентрации (гравитационного уплотнения) материальной пространственной совокупности должно было, в свою очередь, привести к образованию элементарных (первичных) материальных образований. Такое нарастание материальной совокупности привело к образованию большой палитры материальных частиц, послуживших образованию атомных структур и вещества. Отсюда можно сделать вывод, что, в конечном итоге, первичная, самая элементарная материальная частица – это дискретная совокупность сильно уплотнённых элементарных нематериальных образований, представляющих собой непрерывный континуум.

В связи с изложенным возникает естественный вопрос: имеется ли понимание того, что нематериальное пространство является исходным первичным образованием. Но тогда следует ответить на то, как понимать, что нематериальная сущность существовала всегда, и существовал ли у нематериального пространства временной фактор. Здесь мы приходим к довольно необычному выводу. Он заключается в том, что изначальной сущностью может быть только совокупность абсолютной пустоты и нематериальной сущности, то есть бесконечной совокупности микрообъёмов абсолютной пустоты, оболочкой для которых служит структура нематериальной сущности. И тогда абсолютная пустота входит в структуру нематериальной сущности. Можно полагать, что причина и сущность гравитации заключается в особом свойстве микрообъёмов абсолютной пустоты. И тогда, когда в бесконечной протяжённости абсолютной пустоты, на определённом этапе эволюционного развития, имеет место полное заполнение совокупной структурой микрообъёмов абсолютной пустоты и нематериальной сущности, происходит гравитационный коллапс, который и приводит последовательно к образованию материального пространства, материи, полюсов-Вселенных.

Дальнейшее развитие эволюционного процесса должно было привести к мощной, уплотнённой концентрации материальной сущности образовавшихся полюсов-Вселенных. Сосредоточение в каждом полюсе-Вселенной громадной энергетической массы должно было вызвать Большой Взрыв, приведший к образованию звёздно-галактических Вселенных.

Считать, что материальный мир однажды образованный, должен существовать всегда, нелогично и неестественно, если придерживаться эволюционной основы развития материального мира. Ведь материя может существовать только тогда, когда находится в непрерывном движении. Являясь энергетическим образованием, материальный мир полностью, во времени, излучает свою энергию в окружающее пространство, и вся материя Вселенной переходит в состояние материального пространства. Таким образом, это должно привести к уменьшению коэффициента относительного уплотнения материального пространства за счёт расширения пространства полюсной Вселенной, и перехода его к состоянию первичной нематериальной сущности. Таким образом, уменьшение уплотнения материального пространства одновременно способствует увеличению уплотнения структуры нематериального пространства, что и приводит к гравитационному коллапсу нематериального пространства, или началу нового цикла эволюционного развития.

Исходя из высказанной идеи, процесс образования и разрушения материального мира – это естественный замкнутый, цикличный, бесконечно повторяющийся процесс.

2. Образование планет

Одним из следствий свойств дискретного пространства, как основы взаимодействия в материальном мире, является образование солнечной планетной системы. Настоящая гипотеза рассматривает образование солнечной системы, как результат эволюционного развития Вселенной от момента Большого взрыва, в результате которого образовалась многополюсная Вселенная. Здесь следует отметить, что поскольку любое материальное скопление носит энергетический характер, то, при определённом энергетическом уровне скопления, взрыв материальной массы является естественным следствием, приводящем к стабильному энергетическому состоянию космического объекта. В данной гипотезе рассматривается образование солнечной планетной системы, являющейся результатом эволюционного развития полюса-Вселенной, в одной из галактик которой находится Солнце.

В результате Большого Взрыва сконцентрированной материальной массы вновь образованного полюса-Вселенной, произошёл выброс материи в окружающее пространство. Разделённая на отдельные массы материя явилась основой образования галактических скоплений. Процесс образования звёздных галактик, ввиду значительных масс материи, должен был происходить так же, как и в результате Большого Взрыва: уплотнение и разогрев галактических масс материи, развитие термоядерных процессов и галактический взрыв, с образованием звёздных масс.

Таким образом, вокруг центра полюсной Вселенной образовались звёздно-галактические системы. Однако отдельные звёздные массы имели ещё достаточно большие скопления материи, которые должны были стать основой развития термоядерных процессов. В результате развития эволюционного процесса в таком теле произошёл взрыв, который должен был у значительного числа тел привести к образованию звёзд меньшей массы и планетных систем. Вероятно, образование и сохранение планет вокруг звезды зависело от силы взрыва и величины импульса выброшенной в пространство массы материи.

Таким образом, на каждом этапе эволюции, центральные тела освобождались от определённой части своей массы и становились стационарными излучающими объектами. После этого этапа эволюции, родившаяся вновь Вселенная стала излучающей. Излучение энергии звёздами стало результатом саморегулируемого термоядерного процесса в недрах каждой звезды, в основе чего лежит периодическое расширение и сжатие материальной массы звезды, изменяющее температурный фактор звёздной массы. Вследствие этого, все излучающие энергию космические тела стали пульсирующими и саморегулируемыми термоядерными энергетическими объектами с установившимся периодом пульсации. Такие периодические пульсации звёзд оказывали, и оказывают, влияние на состояние окружающего пространства, увеличивая или уменьшая коэффициент относительного уплотнения пространства и его кривизну. Естественно, что это влияние, прямо или косвенно, взаимно, воспринимается всеми космическими объектами, находящимися в пределах воздействия на них, а фактически – всеми космическими объектами Вселенной, с разной силой воспринимаемого воздействия. Эти влияния взаимны и воспринимаются с разной интенсивностью в зависимости от массы объектов и их удалённости друг от друга.

Одной из звёзд галактики, в которой мы живём, является наше Солнце. Посмотрим, как вокруг Солнца могли образоваться планеты, астероиды и кометы. Рассмотрим два варианта происхождения планет в околосолнечном пространстве: из пластичной массы и из газообразной массы

2.1. Вариант образования планет из пластичной массы

Отделившись, в результате взрыва, от центрального галактического тела и приняв шарообразную форму под влиянием гравитационных свойств пространства, будущее Солнце (протосолнце) вышло на орбиту вокруг центральной массы галактики. Масса материи протосолнца находилась в пластичном, огненно-жидком, состоянии, окружённая газовой оболочкой. Под влиянием сосредоточения большой массы материи, в центральных областях тела, в его ядерной части, начался постепенный рост температуры. Одновременно с этим, его наружная оболочка остывала и затвердевала, постепенно утолщаясь. В результате этого, в недрах тела происходили физико-химические процессы с интенсивным газообразованием, что повлекло за собой выдавливание на поверхность тела расплавленных масс материи. Эти массы, изливаясь на поверхность тела, застывали, способствуя утолщению наружной оболочки тела.

Громадные температура и давление в центральной части тела, при обилии водорода и тяжёлых элементов, привели к самопроизвольному развитию термоядерных реакций. Интенсивный ход термоядерных реакций вызвал выделение большого количества энергии, что привело к немедленному расширению вещества тела, находящегося в центральных областях тела, что явилось результатом взрыва. Взрыв вытолкнул в космическое пространство материю, что повлекло за собой образование трёх типов космических тел. К первому типу относятся осколки твёрдой оболочки, которые имели неправильную геометрическую форму – глыбообразную, ставшие астероидами. Основой образования второго типа тел, – шарообразных планет, явилась пластичная, огненно-жидкая, масса. К третьему типу тел относятся кометы, основой которых явилась материя, вытолкнутая из недр материнского тела. Можно предположить, что материя, вытолкнутая из глубин протосолнца, получила импульс, превышавший импульс планетных масс. Поэтому кометы должны были получить вытянутые эллиптическими орбиты, в одном из фокусов которых находится Солнце. К тому же, значительная сила взрыва должна была дать возможность «кометным массам» отрываться также и из точек, удалённых от экваториальной зоны, что привело к тому, что плоскости орбит комет не совпадают с плоскостью экватора Солнца, как это имеет место у планет. Среди тел, имеющих вытянутые орбиты наподобие комет, могли оказаться и шарообразные тела, которые, по своей сути, следует причислить к планетам, отличающимся от известных планет углом наклона к экваториальной плоскости Солнца и большим апогеем своей орбиты.

Нельзя исключать и то, что одновременно с тремя типами тел в космическое пространство вырвались и большие массы материи, которые находились в газообразном состоянии, и создавшими вокруг планетных масс газовые оболочки, и отдельные газовые скопления.

При взрыве наибольшую силу взрыва и скорость отрыва от материнского тела получили те планетные массы солнечного вещества, которые располагались в зоне экватора или в зонах близких к нему. В этих зонах линейная скорость вращения тела была наибольшей и, естественно, она дополняла силу взрыва в большей мере, чем в зонах удалённых от экватора, где линейные скорости вращения были меньше экваториальных. Поэтому, допустимо полагать то, что экваториальная зона материнского тела была наиболее вероятным местом, откуда могли быть выброшены в космическое пространство планетные массы и астероиды. Следствием этого явилось то, что планеты расположились на орбитах, близких к плоскости экваториальной зоны материнского тела.

Таким образом, в результате взрыва в недрах материнского тела, образовалась солнечная система с центральным телом системы – Солнцем, и вращающимися вокруг него по своим орбитам планетами, астероидами и кометами.

Шарообразные планеты имели массу недостаточную для развития термоядерных процессов. И если центральным телом – Солнцем, его глубинной материей, или ядром, овладели термоядерные процессы, превратившие его в светящееся космическое тело – звезду, то термодинамические процессы на планетах, развившиеся в пределах центрального ядра, были недостаточны, чтобы превратить планеты также в раскалённые, светящиеся тела. Остывание общей планетной массы привело к образованию у планет самостоятельной структуры ядра, в результате чего вокруг планеты появилось электромагнитное поле. Остывание планеты привело также к образованию твёрдой наружной оболочки и мантии, которая по мере приближения к ядру переходит от твёрдого состояния к пластичному состоянию. Можно также предположить, что развитие термодинамических процессов в ядре, периодически приводит к образованию избыточного давления в сторону мантии. Следствием этого являлись, и являются до настоящего времени, землетрясения и выдавливание расплавленных масс путём извержения вулканов, снижающих внутриядерное давление.

Постепенное периодическое нарастание и убывание давления газовой оболочки со стороны ядра на внутреннюю поверхность мантии планеты, с учётом центробежных сил вращения, должно также оказывать влияние на состояние формы планеты. При росте внутреннего давления должно происходить увеличение расстояния между южным и северным полюсами и уменьшение диаметра экваториальной плоскости Земли. При уменьшении давления должно происходить некоторое сплющивание планеты вдоль географической оси и увеличение диаметра экваториальной плоскости.

2.2. Вариант образования планет из газообразной массы

Итак, гипотезой рассмотрен взрывной вариант образования планет солнечной системы, который предполагает, что протосолнце находилось в начальный период своего существования в пластичном состоянии, окружённое газовой оболочкой. Однако следует рассмотреть вариант образования планет, а равно и всех звёздных систем, и из газообразной материи. В этом представлении имеется особенность. Она заключается в том, что в момент Большого Взрыва в космическое пространство должны были быть вытолкнуты большие массы не только пластичной массы, но и громадные массы газообразного вещества. Если представить, что Солнце в начальный период своего образования находилось в газообразном состоянии, то процесс образования планет на первой стадии эволюционного развития представляется несколько иначе, чем это было изложено в первом параграфе данной главы.

Представим себе большую массу материи, которая в результате взрыва центрального галактического тела, была вытолкнута в космическое пространство. Находясь в газообразном состоянии, масса материи в своём движении заняла определённое место на орбите вокруг центра галактики.

Поскольку скопление материи газообразного тела было значительным по массе, оно должно было подвергнуться сильному гравитационному сжатию. В результате сжатия материальной массы должно было образоваться три состояния материи: плазменное, огненно-жидкое и газообразное. Большие силы сжатия и температуры в недрах тела привели к развитию термоядерных реакций, результатом чего явился взрыв. Поэтому, можно представить три варианта агрегатного состояния материи, вытолкнутой в космическое пространство: пластичное, термоядерное и газообразное. Конечным состоянием эволюционного развития пластичного и газообразного состояний могло быть только появление тел (планет), состоящих из пластичной массы, окружённых газовой оболочкой, и газообразного облака. Естественно, что для образования пластичного состояния тел из газообразного облака, необходимо условие, при котором масса газообразного облака должна была бы быть достаточной, чтобы подвергнуться естественному сгущению. При этом условии должно было бы быть появление пластичной планетной массы, которая, раздробившись, привела бы к образованию существующих планет солнечной системы. Однако вызывает сомнение образование планет из газообразного облака, так как это облако должно было бы быть, с одной стороны, громадным по объёму, а с другой стороны, вряд ли могло раздробиться на малые объёмы. Дробление на малые объёмы не могло послужить основой для сгущения газообразной материи в пластичное планетное вещество, особенно такой большой планеты, как Юпитер. Причём, не следует забывать, что общая планетная масса существующих планет не превышает 0,13% от массы Солнца.

Делая вывод из рассмотренного, гипотеза считает, что наиболее оптимальным представлением в вопросе образования космических тел в околосолнечном пространстве должно быть представление об участии в этом всех состояний материи, которое должно было иметь место в процессе эволюционного развития материнского тела (протосолца) до его взрыва. К этим состояниям материи относятся: глыбообразные куски твёрдой оболочки, пластичная масса, термоядерная масса и газообразная материя.

Ко всему сказанному следует также добавить, что наличие астероидного пояса может быть доказательством того, что протосолнце должно было на момент взрыва находиться частично в пластичном состоянии, окружённое твёрдой оболочкой, что даёт большее основание утверждать о происхождении планет из вытолкнутой в космическое пространство пластичной массы, а не из сгущения газообразного облака.

Таким образом, гипотеза считает, что вопрос о том из какой материи образовались планеты солнечной системы, может быть корректным только при принятии предположения, что в эволюционном процессе образования планет должны были участвовать все виды состояния материи материнского тела, но основой образования планет явилась пластичная масса, отделившаяся от Солнца в результате взрыва.

3. Закономерности солнечной системы

Имея общность происхождения, планеты, естественно, должны были получить какие-то закономерности, которые бы объединяли их в единую систему. Такие закономерности известны. Рассмотрим их и дадим им объяснения с точки зрения предлагаемой гипотезы.

Первая закономерность. Все планеты объединены в единую космическую систему, называемую гелиоцентрической, то есть, имеющую единый материальный центр – Солнце, вокруг которого они вращаются, каждая по своей орбите.

Основанием для этого может являться только общность происхождения из единого материального центра – Солнца. Это имеет такое же логическое основание для предположения, как и то, что звёзды имеют галактическое происхождение, а галактики образовались из единого центра, обозначенного в данной гипотезе, как полюс-Вселенная.

Вторая закономерность. Все планеты солнечной системы имеют шарообразную форму и одинаковый химический состав своего вещества.

Шарообразность планет обусловлена причинами, которые лежат в основе гипотезы. Это гравитационное свойство материального пространства концентрировать материальные совокупности в минимальных пространственных объёмах.

Одинаковый химический состав планет является одним из доказательств не только общности происхождения планет, но и материального единства всех космических объектов Вселенной. Действительно, если планеты произошли от солнечной массы, а Солнце – от центральной галактической массы, то это доказывает, что в основе построения всех объектов Вселенной должны лежать одни и те же элементарные состояния.

Третья закономерность. Орбиты больших планет эллиптические, мало отличающиеся от круговых орбит.

Причиной этого может служить только та величина силы взрыва, которая вытолкнула в космическое пространство планетные массы. Кометы, получившие большую выталкивающую силу, отлетели на большие расстояния, чем планеты, и получили ярко выраженные эллиптические орбиты. Наличие у планет Плутона и Меркурия больших эксцентриситетов, чем у остальных планет, связано с процессом образования этих планет из двух планетных масс: из конечной части планетной массы типа Земля (Мз) и из конечной части планетной массы типа Юпитер (Мю), изображённых на рисунке 2 (стр.12). Образование (разделение) планет из общей планетной массы могло произойти в крайней удалённой от материнского тела точке в результате резкого толчка, связанного с гравитационными причинами, при переходе на околосолнечную орбиту. Если бы этого не произошло, то каждая планетная масса должна была бы сконцентрироваться в единую планету, и вокруг Солнца вращались бы две планеты, планета Мз и планета Мю.

Так как планеты Плутон и Меркурий были образованы из крайних частей масс Мз и Мю, наиболее удалённых от центра вращения этих масс, то они должны были получить дополнительные импульсы в момент разделения этих масс на отдельные планетные массы. Здесь также мы видим общую закономерность при образовании планет.

Четвёртая закономерность. Орбиты больших планет лежат почти в одной плоскости, близкой к плоскости экватора Солнца.

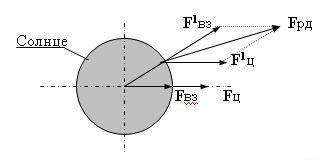

Эта закономерность подтверждает то, что большие планеты образовались из пластичного вещества, находившегося в зоне, прилегающей к экваториальной плоскости Солнца, где выталкивающая сила складывалась из силы взрыва и центробежной силы вращения, и поэтому должна была быть максимальной (см. рис.1). Это также подтверждает то, что планеты Мю и Мз произошли из разных планетных масс, расположенных в разных зонах относительно экватора материнского тела.

|

Рис.1. F1вз, Fвз – выталкивающие силы взрыва;

F1ц, Fц – центробежные силы вращения;

Fрд – равнодействующая сила.

|

Пятая закономерность. Все без исключения планеты вращаются вокруг Солнца против часовой стрелки.

Здесь также видно подтверждение того, что планеты произошли от вращавшейся солнечной массы. Ввиду того, что Солнце вращалось против часовой стрелки, то и планеты, которые произошли от него, должны были получить вращательный момент, направленный против часовой стрелки. Планетные массы Мю и Мз, в момент отрыва от Солнца, имели линейные скорости вращения (не считая влияния сил взрыва) того участка материнского тела, где они находились. В момент разделения каждой вращающейся планетной массы на отдельные планеты, последние получили вращающие моменты (вокруг Солнца), направленные также против часовой стрелки. Очевидно, что и импульсы отделившихся планет должны были возрастать в зависимости от их расстояния от центра вращения планетных масс Мз и Мю.

Шестая закономерность. Все планеты вращаются вокруг своих осей против часовой стрелки. Исключение составляет Уран. Он вращается по часовой стрелке. (По предположению автора данной гипотезы, направленной в 1963 году на заключение к члену-корреспонденту А.Н. СССР, профессору Шкловскому, Венера также должна вращаться по часовой стрелке).

Планеты типа Юпитер, как и планеты типа Земля, вращаются вокруг своих географических осей против часовой стрелки. Исключение составляют две планеты, Уран и Венера. Они вращаются вокруг своих географических осей по часовой стрелке. В основе этого факта лежит характер разделения общих планетных масс на отдельные планеты. Рассмотрим, как это могло происходить.

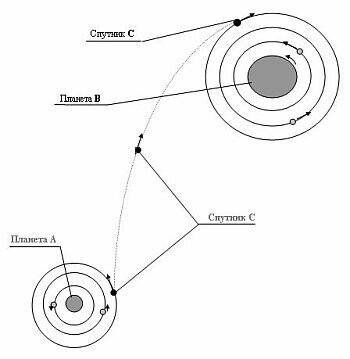

Планетная масса Юпитер, оторвавшись от материнского тела, вращавшегося против часовой стрелки, приобрела такое же направление вращения вокруг своего центра тяжести. Можно предположить, что Мю, удаляясь от материнского тела, пробрела форму, напоминающую вытянутую, слегка изогнутую, каплю (Рис.2). Планеты Юпитер и Сатурн произошли из утолщённой части «капли», а планеты Нептун и Плутон – из утонённой части. Планета Уран произошла из массы, расположенной между указанными выше группами планет.

В тот момент, когда масса Мю достигла своего крайнего, максимально возможного удаления от материнского тела, она распалась на самостоятельные массы. Ввиду того, что образовавшиеся планеты получили разные импульсы, то они вышли каждая на свою орбиту. Крайние планеты получили то же направление вращения, что и Мю, то есть, против часовой стрелки. Масса Урана, зажатая между массой Сатурна и массой Нептуна, под воздействием вращательного момента массы Сатурна, получила вращение по часовой стрелке. Такое воздействие со стороны Сатурна могло произойти по той причине, что масса Сатурна в 5,5 раз больше массы Нептуна. В результате, период вращения вокруг своих осей у этих планет почти одинаковый: у Сатурна – 10 часов 14 минут, а у Урана – 10 часов 49 минут.

Аналогичное событие произошло и в планетной массе Мз. Масса планеты Земля раскрутила массу планеты Венеры, которая получила вращение по часовой стрелке. Поэтому суточные периоды вращения планет Земли и Венеры также должны быть близки между собой.

Седьмая закономерность. Спутники планет движутся в плоскостях, близких к плоскостям экваторов планет. Близкие к планетам спутники обращаются вокруг планет в направлении вращения планет вокруг своих осей. Дальние спутники планет имеют обратное движение. К таким спутникам относятся спутники Юпитера (12-ый, 11-ый, 8-ой, 9-ый), и у Сатурна (9-ый). Исключение – 1-ый спутник Нептуна находится близко к планете, но вращается в обратную сторону.

В процессе дробления планетной массы от неё, по всей вероятности, должны были образоваться не только большие планеты, но и малые, которые стали спутниками больших планет. Образованные из общей планетной массы, они получили такие же направления вращения, вокруг своих осей, что и большие планеты. По той же причине они вращаются в плоскостях, близких к плоскостям экватора своих планет. И естественно, что спутники, если бы они имели большие массы, то получили бы и большие импульсы, и могли бы стать независимыми планетами солнечной системы. Но вследствие своей малой, относительно больших планет, массы, они оказались захваченными большими планетами и стали их спутниками. Поэтому малые планеты – спутники больших планет, являются такими же планетами, как и большие по характеру своего образования, отличаясь от больших планет только своей меньшей массой и размерами. К этому следует добавить, что должна существовать вероятность того, что в околосолнечном пространстве образовалось больше малых планет, чем открыто на данный момент. Это могут быть самые малые планеты, которые образовались из крайних частей планетных масс Мю.

Что касается тех спутников, которые вращаются вокруг планет по часовой стрелке, то это может быть результатом захвата большими планетами, в процессе их образования, спутников других планет (Рис.3), когда планетная масса Мю разделилась на отдельные планеты, и последние ещё не успели отойти на достаточное расстояние друг от друга.

Таким образом, вращение спутников вокруг своих планет по часовой стрелке или против часовой стрелки носит, в известной степени, случайный характер.

Восьмая закономерность. Суммарная масса планет составляет 1/745 часть от солнечной массы, или 0,13%.

Во время термоядерного взрыва материнского тела в пространство было вытолкнуто, по-видимому, большая масса, чем та, из которой образовались планеты. Та масса материи, которая не получила достаточного импульса, была вновь захвачена материнским телом. Масса солнечной материи, которая стала планетами, кометами и астероидами, получила достаточный импульс, чтобы стать спутниками Солнца. Поэтому, суммарная масса планет прямо зависит от силы взрыва материнского тела.

Девятая закономерность. Момент импульса у планет больше, чем у Солнца.

Планетная масса, находясь до взрыва в пределах массы материнского тела, имела импульс, составляющий часть суммарного импульса массы Солнца. Будучи вытолкнутой, силой взрыва, из пределов массы Солнца, планетная масса получила приращение импульса, а, следовательно, и увеличение момента импульса. В момент дробления общей планетной массы на отдельные планеты, последние увеличили свои расстояния от Солнца. Всё это привело к тому, что момент импульса у планет больше, чем у Солнца. Эта закономерность также доказывает образование планет в результате взрыва протосолнца.

Десятая закономерность. Чем дальше планета, тем больше удельный момент импульса.

Данная закономерность объясняется таким же образом, как и девятая закономерность. Более высокое значение удельного момента импульса наиболее удалённых от Солнца планет вполне закономерно, так как планеты, наиболее удалённые от центра вращения (центра тяжести) планетной массы, должны были получить наибольшие линейные скорости отрыва и отлететь от Солнца на более далёкие орбиты.

Обращает на себя внимание и то, что крайние планеты, наиболее удалённые от центра тяжести (центра вращения) масс Мю и Мз, являются самыми малыми по массе. Это также можно отнести к доказательству того, что они произошли из общих вращающихся масс, которые имели вытянутую форму, утончавшуюся в сторону от центра тяжести.

Одиннадцатая закономерность. Расстояния планет от Солнца изменяются по определённому закону. Чем дальше от Солнца, тем больше расстояния между планетами.

Эта закономерность так же, как и предыдущие закономерности, объясняется теми же причинами. Если планеты типа Земля и типа Юпитер образовались из двух разных планетных масс и получили в результате взрыва солнечной массы импульсы разной величины, то они должны были распределиться на разных расстояниях от Солнца, пропорционально возрастанию удельного момента импульса. В результате, между двумя группами планет образовался разрыв. Этот разрыв является характерным доказательством того, что планеты типа Земля и типа Юпитер принадлежат к разным планетным группам. В дальнейшем, когда планетные массы разделились на отдельные планеты, то расстояния между ними также распределились в зависимости от расположения относительно центра вращения общих планетных масс, а, следовательно, – от полученной величины приращения импульсов. Другими словами, увеличение расстояний между планетами должно быть пропорционально возрастанию линейных скоростей в момент разлёта вновь образованных планет из каждой планетной массы.

Двенадцатая закономерность. Планеты типа Земля имеют мало спутников: Меркурий и Венера их не имеют, Земля имеет один спутник, Марс имеет два спутника. Планеты-гиганты имеют: Юпитер – 12, Сатурн – 9, Уран – 5, Нептун – 2.

Наличие спутников у той или иной планеты связано, как с массой самой планеты, так и с условиями образования планет. Так как планетная масса Мю имела массу и импульс большие, чем планетная масс Мз, то в момент своего дробления она имела и вероятность быть причиной образования большего числа мелких планет. Практически, малые планеты-спутники – это «брызги» вещества планетных масс, образовавшихся вследствие дробления планетной массы, что является естественным явлением при представленном характере образования планет, учитывая и возрастание импульсов у дальних планет.

Тринадцатая закономерность. Наличие в солнечной системе астероидного пояса.

К закономерностям солнечной системы следует отнести и наличие астероидного пояса, расположенного на отдельной орбите, между орбитами Марса и Юпитера. Принадлежность астероидного пояса к закономерному явлению проистекает из представленных гипотезой причин образования планет в околосолнечном пространстве.

Для объяснения этого могут существовать две версии. Одна из них известна. Предполагается, что в пространстве между Марсом и Юпитером находилась некая планета Фаэтон. По какой-то причине эта планета взорвалась, и осколки её твёрдой оболочки распределились на орбите вокруг Солнца. Но тогда возникает ряд вопросов, на которые следовало бы ответить. Например, такие: почему астероиды распределились на орбите вокруг Солнца таким образом, как будто взрыв произошёл на месте расположения Солнца; куда делось раскалённое ядро планеты? Если бы планета Фаэтон существовала и вращалась вокруг Солнца по астероидной орбите, то в результате взрыва её осколки не смогли бы занять эту орбиту равномерно, а разлетелись по разным орбитам и, возможно, были бы захвачены гравитацией других планет. Что касается раскалённого ядра планеты Фаэтон, то оно должно было бы в результате взрыва сохранить свою орбиту и продолжать вращение вокруг Солнца, так как во время взрыва не могло быть сил, которые бы вытолкнули планету с её орбиты. Во всяком случае, следов ядра планеты Фаэтон в околосолнечном пространстве не замечено. К тому же следует добавить, что Фаэтон, как и любая другая планета солнечной системы, должен был иметь ядро, наличия которого не обнаружено.

Другая версия о происхождении астероидного пояса основывается на следствиях излагаемой гипотезы. Как уже говорилось, гипотеза предполагает, что астероидный пояс солнечной системы – это результат взрыва материнского тела. Можно, в свете этого, предполагать, что в результате взрыва количество осколков твёрдой оболочки материнского тела было значительно больше того количества, которое имеется на астероидной орбите. Причиной этого должно было стать то, что часть осколков вернулась на Солнце, часть была захвачена планетными массами, а остальные, в соответствии с полученными импульсами, распределились на орбите. По-видимому, на орбиту вокруг Солнца вышли только те астероиды, которые образовались из твёрдой оболочки экваториальной зоны материнского тела. Осколки твёрдой оболочки из других зон материнского тела, не получив достаточного импульса, вернулись обратно на него. То, что на Землю периодически падают метеориты, можно объяснить, в частности, тем, что отдельные осколки оболочки материнского тела, после его взрыва, вышли на орбиты под большим углом к плоскости экватора материнского тела, чем плоскость экватора Земли. Пересекаясь с плоскостью орбиты Земли и других планет, эти осколки, попадая в зону гравитационного влияния планет, падают на эти планеты.

|

Рис.2. Каплеобразная масса;

Мю – принципиальная схема расположения планетных масс.

|

Расположение астероидного пояса между Марсом и Юпитером можно оценить, как результат получения астероидами определённого значения импульса. В результате взрыва твёрдые осколки коры материнского тела первыми устремились в космическое пространство. Вслед за ними в космическое пространство была вытолкнута масса Мю, которая, пролетая сквозь астероидный пояс, частично захватила твёрдые осколки коры материнского тела. Одновременно, вслед за ними, в космическое пространство была вытолкнута масса Мз. В результате в астероидном поясе, в местах пролёта планетных масс, должны были быть образованы значительные разрывы. Такое, последовательное распределение планетных масс, и различие в импульсах также говорит об общности происхождения планет из центрального ядра системы – Солнца. В свете рассмотренной закономерности можно предположить, что некоторые звёзды также могут иметь свой астероидный пояс, если вокруг них образовались планетные системы. Можно также предположить, что вокруг больших планет, например, вокруг планеты Сатурн, могли образоваться концентрические кольца из осколков твёрдой коры Солнца, захваченные планетой.

|

|

Рис.3. Возможная схема захвата планетой «В» спутника планеты «А».

|

Таким образом, рассмотрение закономерностей солнечной системы показывает, что они являются следствием одних и тех же причин, основанных на представленном гипотезой характере образования Солнца и вращающихся вокруг него планет. Одновременно, следует отметить, что любые материальные тела Вселенной, независимо от их структурной совокупности, в своём эволюционном развитии должны подчиняться единым природным законам.

4. Эволюционное развитие планет

Рассмотрим на примере планеты Земля дальнейшее эволюционное развитие планет солнечной системы.

Отделившись от планетной массы Мз и выйдя на околосолнечную орбиту, масса планеты Земля, окружённая газовой материей, стала остывать под воздействием космической температуры. Остывание вещества планеты, естественно, началось с наружной поверхности, что привело к образованию твёрдой наружной оболочки Земли. Образование наружной оболочки препятствовало свободному выходу газов, образовывавшихся в результате происходивших в недрах планеты физико-химических процессов. Поэтому, давление газов внутри планеты возрастало. Вырываясь из недр, они увлекали за собой расплавленные массы, которые, изливаясь на поверхность, способствовали утолщению коры планеты и горообразованию. Одновременно, вырвавшиеся из недр планеты газы, пополняли массу внешней газовой среды планеты. Это был период глобальной вулканической деятельности, охватившей планету. В центре планеты образовалась область наибольшего давления и температуры. По данным научных исследований температура в центре планеты оценивается в 4000 градусов по Цельсию, а давление от 1,3 до 3,0 млн. атмосфер. Поэтому здесь и должно было образоваться раскалённое центральное ядро планеты. Выход газов и расплавленных масс на поверхность планеты должен был снижать давление в области ядра. Это явилось причиной того, что землетрясения и вулканическая деятельность на планете носила и носит периодический характер.

Таким образом, планета Земля, как и другие планеты, стали представлять собой шарообразные тела, состоящие из твёрдой оболочки, частично пластичной мантии, и центрального ядра, которое вращалось в горячей, упругой газовой среде.

Высокое давление и температура создали особые условия для изменения агрегатного состояния массы ядра. В результате этих факторов произошло сильное сжатие ядра планеты, с одновременным, мощным энергетическим излучением. Это должно было привести к значительному уплотнению атомов вещества ядра и срыву с орбит электронов. Следовательно, плотность вещества ядра должна была возрасти и стать максимальной в структуре планеты.

Следствием уплотнения материи ядра, и пространственной совокупности в границах ядра, стало то, что свободная электронная масса «выдавилась» в зону уплотнённого пространства вокруг поверхности ядра, создав электронно-плазменную оболочку, плотность которой должна увеличиваться от экватора в сторону полюсов ядра. Кроме того, как указывалось ранее, нахождение вращающегося ядра в упругой горячей газовой оболочке, также создало условие для образования электронов на поверхности ядра. Всё это и явилось причиной появления вокруг планеты электромагнитного поля и электромагнитных полюсов.

В первые этапы эволюционного развития, когда планета представляла собой материальное тело с высокой температурой, она не могла иметь структурно выраженного ядра. Выделение сферического ядра из общей массы планеты в самостоятельное образование явилось, как указывалось выше, результатом происходящих в центральной области планеты физико-химических процессов. Поэтому горячие планеты на начальном этапе своего развития не могли иметь вокруг себя электромагнитного поля. По-видимому, к таким планетам следует отнести, в частности, и планету Венеру. Отсюда следует вывод, что со временем планета Венера должна обрести вокруг себя электромагнитное поле. Одновременно, за счёт того, что внутренняя область мантии, граничащая с газовой оболочкой ядра, находилась в расплавленном состоянии и давлением газов выдавливалась в сторону поверхности планеты, объём пространства вокруг ядра увеличивался. Это также способствовало регулированию энергетических процессов в ядре планеты, периодически снижая внутриядерное давление.

На определённом этапе эволюционного развития, ввиду энергетических потерь, должно было начаться постепенное остывание ядра планеты. На разных планетах, в зависимости от массы планет и их удалённости от Солнца, процесс остывания происходил по-разному во времени. Это оказывало соответствующее влияние на эволюционное развитие планет. В результате, планеты должны были иметь отличные друг от друга внешние электромагнитные поля, вулканическую деятельность и состояние ядра, и состояние планеты в целом. Планеты, у которых остывание ядра происходило наиболее интенсивно, должны были снизить напряжённость своего электромагнитного поля, снизить или прекратить вулканическую деятельность. Остывание ядра планеты должно было привести к снижению давления в газовой оболочке и, следовательно, к процессу восстановления естественной структуры атомов вещества ядра, за счёт наружной электронно-плазменной оболочки.

Отсутствие электромагнитного поля вокруг остывших планет, или его ослабление вокруг остывающих планет, является, таким образом, естественным фактором. Это же должно было являться и причиной того, что и вулканическая деятельность прекратилась. На таких планетах в геологических структурах должны остаться следы вулканической деятельности и электромагнитного поля.

Причина происхождения планет и общность их эволюционного развития должны предполагать, что вокруг каждой планеты должна была образоваться атмосфера. Обращает на себя внимание то, что все «горячие» планеты имеют атмосферу. По-видимому, отсутствие атмосферы вокруг планеты, есть результат потери планетой электромагнитного поля или резкого снижения его напряжённости, связанных с остыванием ядра. Мощная газовая атмосфера вокруг планеты, в период её образования, и интенсивной вулканической деятельности, стала, со временем, источником интенсивного образования воды, которая полностью покрыла поверхность планеты. Это впоследствии должно было послужить основой зарождения биологических форм жизни на планете.

Учитывая представленную модель строения планет, можно ответить на вопрос, почему, например, планета Юпитер, имеющая большие размеры относительно других планет, обладает относительно малой средней плотностью своего вещества. Приведём такой пример. Могут ли два шара, изготовленные из одинакового материала, имеющие один и тот же диаметр, обладать одинаковой средней плотностью своего вещества, если один из них сплошной, а другой – полый. Или, если два полых шара содержат внутри себя два сплошных шара разных диаметров. Отнеся этот пример к планетам, можно представить, что подобным сравнением Юпитер отличается средней плотностью своего вещества от плотности вещества Земли. По-видимому, большие планеты имеют такое соотношение своей массы к массе ядра, которое отличается от того же у малых планет. Если такое соотношение у больших планет больше, чем у малых, то средняя плотность вещества больших планет меньше плотности вещества малых планет. Следует обратить внимание на то, что интенсивность физико-химических процессов у больших планет должна была быть значительно большей, чем у малых, поэтому и газовые оболочки ядер у больших и малых планет также должны отличаться по своему объёму, и прямо повлиять на среднюю плотность вещества планет. Резкое падение значения средней плотности вещества у Юпитера и Сатурна, по сравнению с малыми планетами, является тому подтверждением. Приведём некоторые данные. Венера и Земля имеют мало отличающиеся массы и размеры. Если массу Земли принять за единицу массы (1,00М), то у Венеры будет масса, равная 0,815М. Соответственно, средняя плотность вещества составляет: у Земли – 5,52 г/см3, у Венеры – 4,95 г/см3. У такой малой планеты как Плутон средняя плотность вещества составляет 4,0 г/см3. У больших планет, Урана и Нептуна, соответственно, массы вещества равны 14,55М и 17,23М, а средние плотности равны 1,56г/см3 и 2,27г/см3.

Таким образом, на основании всего изложенного можно сделать окончательный вывод, что образование солнечной планетной системы и её закономерности являются, с точки зрения гипотезы, результатом взрыва материнского тела – Солнца, как следствия накопления излишней энергии в процессе эволюционного развития скопления материи в едином материальном теле.

Завершая тему: «Образование солнечной планетной системы», следует обратить внимание на то, что поскольку полюсная Вселенная представляет собой единое взаимозависимое структурное образование, подчиняющееся единым природным законам, то каждая звезда должна иметь планетную систему, подобную солнечной. Конечно, могли быть природные обстоятельства, которые не сохранили вокруг некоторых звёзд планетные системы. Однако каждая звезда должна была в момент взрыва вытолкнуть в окружающее пространство звёздную массу, явившуюся основой образования планет. Поэтому, гипотеза считает образование планетных систем в пределах звёзд закономерным явлением.

Можно не соглашаться с высказанным в гипотезе представлением о происхождении планет. В литературе часто упоминается гипотеза о происхождении планет из пылевой туманности вне зависимости от центрального тела – Солнца. Представление о происхождении планет, а также и звёзд, из пылевой туманности, приводит в тупик. Такое представление должно вызвать вопрос о том, откуда взялись во вселенском масштабе пылевые туманности, что послужило тому, что вся Вселенная возникла из космической «пыли». Каким образом планеты, образовавшиеся из пылевой туманности, смогли распределиться вокруг Солнца, таким образом, которое соответствует взрыву центрального тела. Появление пылевых туманностей скорее связано с происхождением космических объектов, а не наоборот. Если основываться на происхождении планет из пылевой туманности, то логика такого подхода должна привести к выводу о том, что и Вселенная произошла из пылевой туманности. Тогда придётся считать, что первична в природе пыль, она основа всего сущего. Думается, что подобное рассуждение абсурдно. Естественной основой эволюционного развития космических объектов, образовавших галактическую структуру Вселенной, могут служить только поэтапные взрывы энергетически нестабильных образований, и как результат, – различные агрегатные состояния материи, в том числе и пылевые туманности.

На основании всего изложенного, гипотеза предполагает образование планет, и всех космических объектов Вселенной, как результат Большого Взрыва. Взрывной характер образования космических тел Вселенной следует считать закономерным явлением, отражающим их энергетическое состояние.

|

|

|

|

|

|