|

|

|

|

Адрес редакции:

191186, Санкт-Петербург,

ул.Миллионная, д. 5,

СЗТУ, кафедра ВМКСиС.

Факс: (812) 700-99-31 |

|

|

|

| ПУБЛИКАЦИИ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ |

|

|

|

| Количественные оценки толерантности |

По оценкам авторитетных международных источников количество информации в Мире удваивается за семь лет. Возрастающая динамика роста информационных объемов, ставит актуальные вопросы по разработке специализированных методик по автоматизации ее оценочных показателей (качество изложения текста, научная объективность, толерантность, безопасность и др.).

Трудности точного отображения данных показателей в языке общеизвестны и сложно вербализуются. Оценка представляет собой вербальное, словесное определение свойств и качеств предметов и явлений, выраженное словом или словосочетанием. Высказывание оценки является высвобождением определенного психосоциального напряжения (энергии, устремления, мотива) оценки, возникающего у человека в ответ на собственную потребность или внешний стимул высказать ее в процессе общения.

Проблема, точнее, связка двух проблем - чувств и оценок, - чрезвычайно противоречива и не достаточно исследована. Работы Е.Вольфа, где рассматривается (истинность/неистинность, важность/неважность и т.п.) и З.Эртеля аналично - "жесткие" (всегда, никогда, все, никто и т.п.) и "мягкие" (не всегда, иногда, не все, некоторые и т.п.) и им аналогичные можно рассматривать, как Линейные (одномерные, вырожденные) или Переходные (гегелевские).

В общем виде от зависимости вида связей различаются следующие типы триад:

1. Линейные (одномерные, вырожденные), когда все три элемента расположены на одной оси в смысловом пространстве. Например, 1―10―100 или левые―центр―правые. Структурно они не богаче, чем диады.

2. Переходные (гегелевские), характеризуемые известной формулой тезис®антитезис®синтез. Они провозглашают снятие противоречия, не раскрывая его движущей структуры.

3. Системные (целостные), состоящие из трёх равноправных элементов одного уровня общности. В них каждый элемент может служить мерой совмещения двух других. Все системные триады обладают единой смысловой структурой, обусловленной способностью человека мыслить одновременно и понятиями, и образами, и символами. В семантической формуле рацио-эмоцио-интуицио проявляется как тринитарный архетип. Смысловое сходство системных триады можно рассматривать как гомологический закон, управляющий структурной динамикой целостных образований.

Примеры линейной типологизации детально проанализированы в работах В.В. Максимова, в которых рассмотрены вопросы оценки текста не предмет безопасности. Существенным недостатком предложений автора является отсутствие учета фразеологических единиц (ФЕ) русского языка, которые при анализе текста в ряде случаев дают противоположные результаты. К примеру, слово "Убить" и ФЕ русского языка "Убить время" имеют различное смысловое значение. Однако, его идеи о психо-эмоциональном цикле (рис. 1) являются важным вкладом и незаменимым средством для решения широкого спектра задач контент-анализа.

Целью данной работы является разработка методологии по оценке толерантности текстов, которая учитывает не только линейные оценки (опасность, паника, отчуждения и др.), но и системные, которые формируются на основе анализа ФЕ русского языка (убить время, убрать конкурента, стреляный воробей и т.д.). Итоговые показатели дают семантически более точные смысловые результаты для включения (идентификации) или не включения в смысловую группу.

В результате исследований составлен словарь, который систематизирует слабо формализуемую лексику русского языка, обозначающих более 18 тысяч оттенков социальных чувств и оценок (интеллектуальных эмоций и чувств).

Словарь состоит из трех частей: Классификатор основных типов и модальностей чувств и оценок (табл. 1), Алфавитный словник с индексами терминов и ФЕ русского языка, Синонимический словарь, состоящий из 140 списков слов-синонимов и ФЕ-синонимов для поиска значений.

Классификатор состоит из 35 основных типов чувств и оценок по 4 основных модальности в каждом типе: по две нормальных – положительная и отрицательная, и по две аномальных (положительная и отрицательная; девианторы и стрессоры). В основу типологии выражений чувств и оценок положено представление о психо-эмоциональном цикле

(рис. 1).

С помощью классификатора каждому слову и ФЕ в Алфавитном словнике заданы буквенно-цифровые индексы, указывающие места его синонимов в Синонимической части Словаря. Поиск содержания искомого слова и ФЕ осуществляется по индексам в Синонимическом словаре, с помощью которых выбираются группы синонимов, отражающих номинальный состав слово-смыслов и ФЕ-смыслов искомого значения.

Словарь построен в виде алфавитного списка одиночных оценочных слов (без словосочетаний) и ФЕ русского языка. Каждому слову и ФЕ русского языка соотнесены один или более буквенно-цифровых индексов по схеме "цифра―буква―цифра".

Фрагмент алфавитного словаря

| Термины и фразеологические единицы |

Индексы |

| Аморальн - (ый, ая, ое, ого, ые, ых, ым, ыми, о) |

14А2 |

| Блудн - (ым,ого .... .) сын(ом, а, .....) |

1А1;2,9,12,20,25Н2 |

| Авось |

1A1; 4H1; 19H2; 33A2 |

| Бочк - (у,у, ....) кат-(ишь,ить, ....) |

17Н2;23А2 |

| В три погибели |

27А2 |

Первая цифра (от 1 до 35) обозначает тип чувства―оценки, буквы (или Н или А) - нормальную или аномальную модальность, уточняемую второй цифрой (1 или 2). Наличие нескольких индексов у одного слова, разделенных точкой с запятой, обозначает разные его значения, которые оно может принимать в зависимости от контекста его использования.

Слова в алфавитном словаре, как правило, разделены знаком тире на "корневую" часть и окончание. Сделано это из "компьютерных" соображений – удобства адаптировать словарь к машинному его варианту с целью автоматизации оценочного контент-анализа.

Табл. 1. Классификатор социальных чувств и оценок

№

типа |

Аномальные

положительные

модальности

(девиантные) |

Нормальные модальности

|

Аномальные

отрицательные

модальности

(стрессоры) |

Положительные

(императивные) |

Отрицательные

(нормативные) |

| |

А1

|

H1

|

H2

|

A2

|

| 1 |

Беспечности |

БЕЗОПАСНОСТИ |

Опасности |

Паники |

| 2 |

Благодушия |

БЛАГОПОЛУЧИЯ |

Неблагополучия |

Несчастья |

| 3 |

Навязчивости |

ВНИМАНИЯ |

Невнимания |

Бездушия |

| 4 |

Фанатизма |

ВЕРЫ |

Сомнения |

Неверия |

| 5 |

Амбиции |

ГОРДОСТИ |

Неудачи |

Безуспешности |

| 6 |

Протекционизма |

ДРУЖБЫ |

Недружелюбия |

Вражды |

| 7 |

Самодовольства |

СИЛЫ |

Слабости |

Болезни |

| 8 |

Ажиотажа |

ИНТЕРЕСА |

Безучастности |

Отчуждения |

| 9 |

Космополитизма |

ПАТРИОТИЗМА |

Национализма |

Шовинизма |

| 10 |

Всеведения |

КОМПЕТЕНТНОСТИ |

Заблуждения |

Незнания |

| 11 |

Групповщины |

КОЛЛЕКТИВИЗМА |

Потерянности |

Индивидуализма |

| 12 |

Ревности |

ЛЮБВИ |

Равнодушия |

Ненависти |

| 13 |

Упрощения |

ЛЕГКОСТИ |

Сложности |

Непосильности |

| 14 |

Ханжества |

НРАВСТВЕННОСТИ |

Фальши |

Аморальности |

| 15 |

Бодрячества |

ОПТИМИЗМА |

Пассивности |

Отчаяния |

| 16 |

Бездумности |

ПОНИМАНИЯ |

Неясности |

Абсурда |

| 17 |

Бюрократизма |

ПОРЯДКА |

Беспорядка |

Хаоса |

| 18 |

Демагогии |

ПРАВДЫ |

Неправильности |

Беззакония |

| 19 |

Алчности |

ПОТРЕБНОСТИ |

Возможности |

Недопустимости |

| 20 |

Уравниловки |

РАВЕНСТВА |

Неравенства |

Дискриминации |

| 21 |

Махинаторства |

РЕШЕНИЯ |

Проблемы |

Безвыходности |

| 22 |

Вседозволенности |

СВОБОДЫ |

Зависимости |

Угнетения |

| 23 |

Авантюризма |

СМЕЛОСТИ |

Боязни |

Страха |

| 24 |

Корыстолюбия |

СОБСТВЕННОСТИ |

Дефицита |

Утраты |

| 25 |

Чванства |

СОВЕСТИ |

Стыда, вины |

Обиды |

| 26 |

Покорности |

СОГЛАСИЯ |

Возражения |

Протеста |

| 27 |

Культа |

УВАЖЕНИЯ |

Неуважения |

Глумления |

| 28 |

Аскетизма |

УДОВЛЕТВОРЕНИЯ |

Ухудшения |

Возмущения |

| 29 |

Попустительства |

ХОЗЯИНА |

Нерадивости |

Развала |

| 30 |

Прожектерства |

НОВОГО |

Обыденности |

Косности |

| 31 |

Экстремизма |

ЦЕЛИ |

Конформизма |

Смирения |

| 32 |

Мании величия |

Я, СЕБЯ, СВОЕГО |

Скромности |

Чужого |

| 33 |

Преувеличения |

ВАЖНОСТИ |

Несущественности |

Пренебрежения |

| 34 |

Время-плюс |

МЕРА ВРЕМЕНИ |

Нулевое время |

Время-минус |

| 35 |

Величина-плюс |

ВЕЛИЧИНА-МЕРА |

Нуль-величина |

Величина-минус |

В основу типологизации и группировки выражений чувств и оценок было положено модельное представление о психо-эмоциональном цикле (рис.1), отображающем циклический (и синусоидальный, волновой) характер переживания человеком имеющегося у него спектра чувств данного типа, непрерывно и периодически сканируемых его психикой по круговой шкале интенсивности. Основные модальности (Н1 - А1 - А2 - Н2) выступают в круговой модели цикла как 4 фазы развертывания чувств-оценок каждого типа.

Интенсивность (сила) чувства

На рис.1. представлена Круговая модель шкалирования модальностей. На рис.1. представлена Круговая модель шкалирования модальностей.

Обозначения:

I - вертикальная координата ИНТЕНСИВНОСТИ (силы) чувства-оценки

Н1-Н2 ― зона нормальных модальностей (положительных и отрицательных);

А1-А2 ― зона аномальных модальностей (положительных и отрицательных);

М ― зона "молчания" чувств данного типа;

П ― зона "переключения" полярных модальностей;.

п(+), п(-) ― психо-эмоциональные пороги высказывания оценок данной модальности (по уровню их интенсивности).

Состав словаря и классификатор чувств отражают эмоционально-нравственную структуру общественной психологии народа, нации, профессиональной общности, конкретного исторического периода. Она может быть зафиксирована по текстам (например, по письмам, по литературе, газетам и т.д.).

Отбор терминов в словарь, классификационный анализ слов и словника в целом, разработка типов чувств-оценок и образующих их модальностей проводились параллельно и одновременно, исходя из следующих принципов:

1. Принцип ПОЛЯРИЗАЦИИ ОЦЕНОК (чувств) на положительные и отрицательные;

2. Принцип ВЕРБАЛЬНОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ утверждающий, что каждому ТИПУ чувств соответствует свой список оценочных синонимов;

3. Принцип ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ШКАЛИРОВАНИЯ чувств и выражающих их оценок; согласно ему список синонимов данного ТИПА чувств-оценок может быть упорядочен в виде шкалы интенсивности их выражений - от максимума положительного значения до максимума отрицательного значения со средней точкой "нулевой" интенсивности;

4. Принцип СОЦИАЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИВНОСТИ чувств и оценок, утверждающий разделение каждой ветви параболической шкалы каждого типа чувств на две части (рис. 1): нормальных и аномальных модальностей, каждая из которых включала положительную и отрицательную модальности.

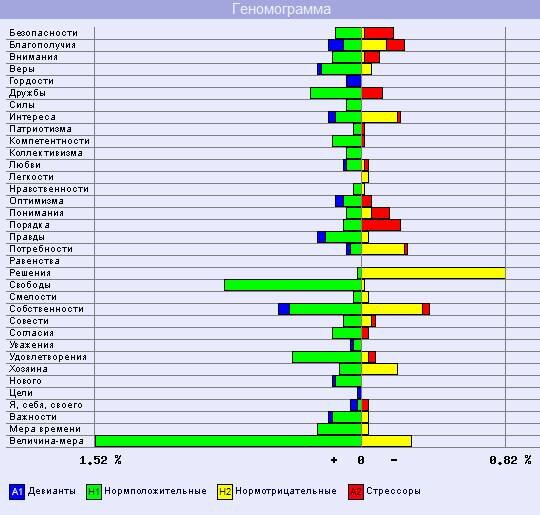

В результате автоматизированной обработки текста выводится матрица показателей (35х4), которые преобразуются в графическое изображение ― Геномограмму. На рис. 2. представлена геномограмма фрагмента анализируемого текста.

Геном подразумевает в данном контексте уникальность эмоциональной структуры текста.

Геномограмма дает визуальное представление о данных показателях для специалистов из различных областей знаний. Сравнение двух или нескольких геномограмм дает возможность не только анализа, но и прогнозирования увеличения (уменьшения) отрицательных (положительных) оценочных показателей текста (автора текста).

Интеллектуально-познавательный потенциал методологии рассматривается, как особая человеко-машинная технология социального познания процессов, происходящих в обществе, по массивам текстов, продуцируемых в нем (по письмам, книгам, газетам, законам, постановлениям).

Предназначена для использования в качестве методологического инструмента в издательствах, центрах изучения общественного мнения, государственных структурах, анализирующих работу СМИ и спецподразделениях, в задачу которых входит автоматизация и анализ электронных текстов по степени "проблемности".

Демонстрационная версия программного комплекса представлена на сайте: www.wisca.okok.ru

После окончания отладки, профессиональная версия будет размещена на сайте "Энциклопедический фонд России".

Литература:

1. Ertel S. Content-Analysis: An alternative approach to open and closedminds//High School Journ. Univer. North Carolina, 1985. P.54-61. Его же: 23. Ertel S. Nazi leaders' intolerance of entropy//Politische Psychol. 1981. Sonderheft 12. S.326-335;

2. Баранцев Р.Г. Системная триада - структурная ячейка синтеза // Системные исследования. Методологические исследования. Ежегодник 1988. М.: Наука, 1989. С. 193-209.

|

|

|

|

|