| |

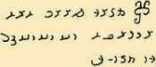

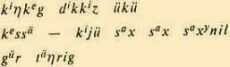

Блюдо Денгизиха, с надписью - пример отечественной (российской) письменности V века, вероятно - полиэтничной руницы , что допускает ее индоевропейские (включая славянские - дан один из множества вариантов алфавита соответствий), тюрские (дан тюрский перевод) и финно-угорские трактовки. Этнический облик сына Аттилы (см.) тоже более полиэтничен. На обратной стороне блюда помещена напоминающая хорезмийскую, но отличающаяся от нее в деталях тамга, которая ранее известна по монетам императоров Великой Скифии (например - Скилура и Фарзоя). Славянские и финно-угорские варианты уточняются непосредственно по артефакту.

Перевод тюрский: "Удара короля Диккиза Мудрого остерегайся! Отступись к богу загробного мира!". Хотя надпись выгравирована отличным почерком, но оказалась - к примеру, для тюркологов - самой трудной для воспроизведения и перевода. Дело в том, что, в целом, надписи вышеуказанных сосудов религиозного характера и в какой-то мере идентичны, а надпись сосуда (его № 53) по содержанию резко отличается от них и в этом смысле является совершенно уникальной.

Судя по особенностям графики и оформления слов, не говоря уже о наличии в надписи имени царя Диккиза -(в источниках имя все же Денгизих, что явно говорит о "деньгах") сына правителя государства "Скифии и Германии" Аттилы, надпись относится к языку западных гуннов. Первое слово - титул "король" в отличие от легенд туранских монет, где оно начеканено в форме кингу, в надписи чаши выгравировано как кинк - с буквой к в конце, а слово в целом оканчивается на согласный г, который является показателем формы винительного падежа, т.е. слово переводится как "короля".

Первая буква второго слова - имени Диккиз - является своеобразной. Это междузубная д, напоминающая по произношению как д, так и букву с туранского алфавита. Увидевший своими глазами Аттилу и его сыновей византиец Приск Понийский в своих путевых заметках приводит имя второго сына Аттилы как Диггизих. Третье слово ики - в древнетюркском языке уга - означает "мудрый" (баба-яга славян), следовательно в данном случае это слово является титулом.

Приводимое Приском имя сына Аттилы в форме Диггизих, включало, видимо, и титул. Четвертое слово кисер - "разрубит" - имеет в конце уменьшительно-выделительную частицу кийа (Кий русских летописей), которая придает данному слову значение "особый" или "любимый" удар мечом.

В словаре М. Кашгари сак сок (в надписи чаши сох сох) переводится как "будь бдителен!", "остерегайся!". Некоторое оглушение согласных букв объясняется особенностью языка гуннов. Следующее, шестое слово надписи схныл можно читать как сахыныл и как сыхыныл (сохыныл), но в зависимости от перестановки гласных букв а или ы (о) меняется значение данного слова. Судя по содержанию, второй вариант более соответствует смыслу надписи.

В древнетюркском языке сык или сок означает "теснить" (в бою) или "всунуть" куда-нибудь. Слово сыхыныл с окончанием страдательного залога можно перевести: "будь вытесненным" или "будь всунутым". Последнее словосочетание гур тенгрига означает "к Богу загробного мира".

Надпись на чаше 53 по содержанию несколько напоминает речь Аттилы, произнесенную им в июне 451 г. перед Каталунской битвой. Подбадривая гуннов и подчиненных ему готских воинов в схватке с римскими легионерами, он завершил свою речь словами, что первым ударит по врагу сам и что, если при его ударе еще кто-то спокойно стоит на месте (не бежит), считай, что он погребен (в загробном мире) [Иордан, 1960, 238].

Литература:

1. Азгар МУХАМАДИЕВ. ТУРАНСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ //Проблемы лингвоэтноистории татарского народа. Казань, 1995. с.36-83.

|

|