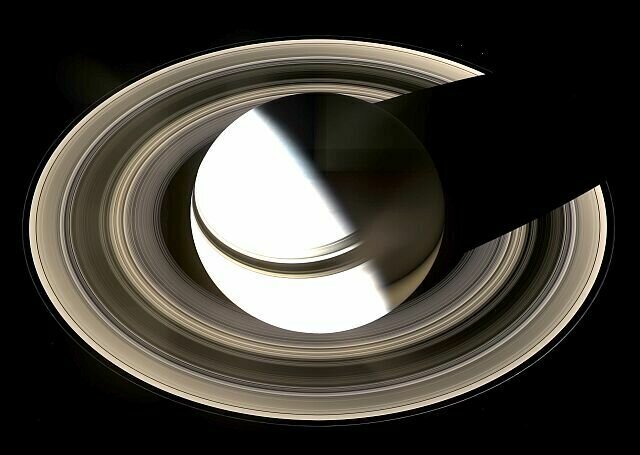

| Снимок сделан 19 января 2007 г. космическим зондом Сassini. Аппарат заснял окольцованную планету сверху, когда все кольца освещены светом Солнца |

|

|

Сатурн ― шестая планета Солнечной системы. В солнечной системе Сатурну отведена вторая роль среди планет. Сатурн второй как по массе, так и по размерам. Его масса составляет 95 масс Земли, то есть 5,68х10

26 кг. Диаметр экватора почти в 9,5 раз больше земного - около 120 тыс. км. Полярный диаметр Сатурна значительно меньше, так как планета сильно сплюснута. Это объясняется низкой плотностью и быстрым вращением вокруг оси. Плотность у Сатурна меньше плотности воды (около 700 кг/м

3).

Известна одна романтическая иллюстрация этого обстоятельства: если бы было возможно где-то создать гигантский водный океан, то Сатурн мог бы в нем плавать. Период вращения на экваторе равен 10 ч 14 мин, а на полюсах 10 ч 40 мин. Эти факторы и обуславливают сжатие Сатурна в соотношении 1:10. Расстояние от Сатурна до Солнца примерно 1426 млн.км. Солнечные лучи там греют в 90 раз слабее, чем на Земле. Температура доходит до - 150°С. Период обращения - 24,96 земных года. Синодический период вращения Сатурна составляет 378 суток, так что его можно наблюдать ежегодно в течение нескольких месяцев.

Первым кольца Сатурна открыл в XVII веке Галилей. Он в 1610 г. обнаружил, что Сатурн окружен чем-то. Но его телескоп был слишком слаб, и потому Галилей не смог разобрать, что он видит около Сатурна. Только полвека спустя голландскому ученому Гюйгенсу удалось рассмотреть, что это на самом деле это плоское кольцо, которое окружает планету и нигде к ней не прикасается. В XIX в. английский физик Дж. Максвелл (1831-1879), изучавший устойчивость движения колец Сатурна, а также русский астрофизик А.А. Белополъский (1854-1934) доказали, что кольца Сатурна не могут быть сплошными.

Сатурн обладает самой мощной системой колец в Солнечной системе. Широкое, совершенно плоское кольцо окружает экватор планеты, как шляпу - ее поля. Оно расположено наклонно к тому кругу, по которому Сатурн обходит Солнце за 29,5 лет. Поэтому в зависимости от положения Сатурна на его пути кольцо поворачивается к нам то одной стороной, то другой. Каждые 15 лет оно располагается к нам ребром, и тогда его нельзя разглядеть даже в самые сильные телескопы, а это значит, что кольцо очень тонкое: его толщина не более 10-15 км.

Выдающиеся ученые - английский физик Максвелл (1831-1879) и русская женщина - математик С.В. Ковалевская (1850-1891) своими расчетами доказали, что сплошное и твердое кольцо такого размера существовать не может: оно было бы мгновенно разрушено под влиянием различия в силе притяжения для разных его частей. Выдающийся русский астрофизик А.А. Белопольский тщательными наблюдениями Сатурна подтвердил, что кольцо действительно не сплошное. Оказалось, что скорость движения в разных частях кольца различна. Это значит, что кольца состоят из мелких обломков, каждый из которых обращается вокруг Сатурна с такой скоростью, какую имел бы спутник планеты годящийся на таком же расстоянии. Каждый такой обломок - как бы независимый спутник, сам по себе обращающийся вокруг Сатурна.

Изучение Сатурна при помощи более совершенных телескопов показало, что кольцо распадается на три части, составляющие как бы три независимых кольца, вложенных одно в другое. Внешнее кольцо отделяется от среднего темным промежутком - узкой черной щелью. Среднее кольцо ярче внешнего. Изнутри к нему примыкает полупрозрачное, как бы туманное, третье кольцо.

С Земли в лучшие телескопы видно несколько колец, разделенных промежутками. На фотографиях, переданных с АМС, видно множество колец. Кольца очень широкие: они простираются над облачным слоем планеты на 60 000 км. Толщина колец не более 1 км. Поэтому, когда Земля при своем движении вокруг Солнца оказывается в плоскости колец Сатурна (это случается через 14-15 лет, так было в 1994 г.), кольца перестают быть видимыми и кажется, что они исчезают. Не исключено, что вещество, из которого состоят кольца, не вошло в состав планет и их больших спутников во время формирования этих небесных тел.

Кольца состоят из частиц размером от нескольких микрон до десятков метров, в состав которых входит лёд, каменные породы, оксид железа. Существует множество колец, разделённых щелями, крупнейшая из которых - щель Кассини.

Кроме колец, вокруг Сатурна движутся девять спутников. Из них один - Титан - по размерам приблизительно равен Меркурию и немного уступает ему по массе. Другие спутники имеют разные размеры. Но все они значительно меньше Титана.

Сатурн во многом напоминает своего собрата - Юпитера. Многие странные, на наш взгляд, особенности Юпитера выражены у Сатурна еще более резко. Например, он сжат у полюсов еще сильнее и состоит из вещества, более легкого, чем вода. Сатурн, как и Юпитер, окружен сплошным облачным покровом, но только эта туманная пелена на нем менее пестрая. Полосы и пятна на Сатурне хотя и есть, но они выделяются не так резко, как на диске Юпитера.

Верхние слои атмосферы Сатурна состоят на 93% из водорода (по объёму) и на 7% - из гелия. Имеются примеси метана, водяного пара, аммиака и некоторых других газов. Аммиачные облака в верхней части атмосферы мощнее юпитерианских.

На Сатурне дуют самые сильные ветры в Солнечной системе (500 м/с). В атмосфере Сатурна иногда появляются овальные образования, представляющие собой сверхмощные ураганы и обнаружены мощные грозовые разряды, полярные сияния, ультрафиолетовое излучение водорода.

В глубине атмосферы Сатурна растут давление и температура и водород постепенно переходит в жидкое состояние. На глубине около 30 тыс. км водород становится металлическим (а давление достигает около 3 миллионов атмосфер). Циркуляция электротоков в металлическом водороде создает магнитное поле. В центре планеты находится массивное ядро из тяжёлых материалов.

В мифологии Сатурн - символ времени, пожирающего свои порождения. Он символически связан с Уроборосом - змеем, кусающим свой хвост. У древних греков Сатурн (Кронос) - сын Урана и Геи - был отцом олимпийских богов. Для древних греков Сатурн был самой отдаленной планетой. Греческий философ Аристотель назвал его Хроносом в честь мифологического правителя титанов и сына Урана. Римляне же назвали планету Сатурном - именем бога посевов и покровителя земледелия, который в их мифологии занял место Хроноса. Праздники в его честь - сатурналии - стали прообразом праздника Рождества Христова. Именно Сатурн, олицетворявший мудрость возраста, правил вселенной в золотом веке. Но с другой стороны, он отождествлялся с инерцией и косностью, беспокойством и медленным угасанием.

Литература

1. Фламмариан Камилл. Звездное небо и его чудеса. Санкт-Петербург, 1899.

2. Иванов А.А. Введение в астрономию. 1922.