| Общие сведения | Энциклопедия | Научные публикации | Публицистика | Новости | Каталоги | Авторы |

| | На главную | О проекте | Контакты | | |

|

|

|

Термин в Энциклопедическом Фонде

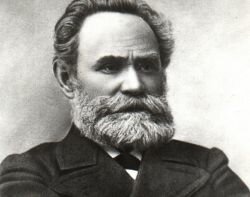

Павлов Алексей Петрович Павлов Алексей Петрович (1854 г. (Москва) - 1929 г. (Бад-Тёльц, Германия)) - выдающийся российский геолог, стратиграф и палеонтолог. Родился в Москве 19 ноября (1 декабря) 1854 г. в семье отставного подпоручика Петра Алексеевича Павлова. Рано остался сиротой и был отдан сначала в частное учебное заведение, а потом пансионером во 2-ю Московскую гимназию. Характерной его чертой является исключительная любовь к науке. Будучи талантливым популяризатором науки, он часто выступал с публичными лекциями перед широкой аудиторией. Он привлекал людей к себе и к любимой им науке и был учителем в самом высоком смысле этого слова. А. П. Павлов был неутомимым исследователем, увлеченным решением многих геологических задач. В 1879 г. окончил естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. По окончании университета до 1881 г. работал преподавателем химии и естествознания в Тверском реальном училище. С 1881 г. - хранитель Геологического и Минералогического кабинетов Московского университета. В 1884 г. защитил магистерскую диссертацию на тему "Нижневолжская юра". В 1886 г. защитил докторскую диссертацию на тему "Аммониты зоны Aspidocerasacanthicum". Профессор Московского университета с 1886 г.. Награжден орденами Святого Станислава 3-й степени, Святой Анны 3-й степени (1890 г.) и Святого Равноапостольного князя Владимира 4-й степени (1900 г.). 3 декабря 1905 г. С 1916 г. - вице-президент Московского общества испытателей природы. А.П. Павлов был избран членом-корреспондентом, а 9 января 1916 г. - ординарным академиком Императорской Санкт-Петербургской академии наук по Отделению физико-математических наук (геология). Член ряда русских и иностранных научных обществ, в том числе Лондонского геологического общества и Французского геологического общества, которое удостоило его Золотой медали им. Годри (1926 г.). С 1916 г. - вице-президент Московского общества испытателей природы. Член ряда русских и иностранных научных обществ, в том числе Лондонского геологического общества и Французского геологического общества, которое удостоило его Золотой медали им. Годри (1926 г.). В 1928 г. А.П. Павлову было присвоено звание "Заслуженный деятель науки РСФСР".Главнейшие труды А. П. Павлова: Нижне-Волжская юра. Геологический очерк, "Записки Минералогического общества", 1883 г., т. XIX; Аммониты зоны Aspidocerasacanthicum Восточной России, "Труды Геологического комитета", 1886 г., т. II, N 3; Самарская лука и Жигули, там же, 1887 г., т. II, N 5; Генетические типы материковых образований ледниковой и послеледниковой эпохи, "Известия Геологического комитета", 1888, т. VII, N 7; О рельефе равнин и его изменениях под влиянием работы подземных и поверхностных вод, "Землеведение", 1898 г., т. V; О туркестанском и европейском лёссе, "Протоколы заседаний Московскихиспытателей природы", 1903 г., N 4-9; Оползни Симбирского и Саратовского Поволжья, "Материалы к познанию геологии Российской империи", М., 1903 г., в. 2; Юрские и нижне-меловыеCephalopoda северной Сибири, "Записки Академии наук", VIII серия, 1914 г., т. XXI, N 4;Неогеновые и послетретичные отложения Южной и Восточной Европы, "Мемуары Московских любителей естествознания, археологии и этнографии", 1925 г., N 5; Краткий очерк геологического строения местности между р. Волгой и р. Свиягой в Симбирской губернии;ряд работ на франц. и др. языках в изданиях "Московские общества испытателей природы" (сравнительно-стратиграфическое исследование глины Спитона, 1891 г.). Используемые источники 1. retaceous.ru 2. nplit.ru 3. rulex.ru 4. academic.ru 5. cretaceous.ru |

|

|

|